L’envers de l’« ordre » : la… grève « sauvage » !

Mis en ligne le 5 octobre 2017 Convergences Monde

Les années 50 ont été plutôt tranquilles en matière de lutte de classe. Après qu’en 1952 la Loi sur la constitution des entreprises [1] et les restrictions au droit de grève ont été fixées dans leurs grandes lignes, se sont conjugués la guerre froide (avec en 1956 l’interdiction du KPD, le Parti communiste) et un boom économique pour que les grèves atteignent leurs basses eaux. Les capitalistes se firent beaucoup d’argent sur la reconstruction. Des miettes furent distribuées et les syndicats n’eurent pas à se battre pour obtenir bon an mal an des revalorisations salariales. Les travailleurs purent se payer quelques biens de consommation qui tranchaient avec le dénuement d’après guerre.

Jusqu’au milieu des années 60, l’Allemagne de l’Ouest connut le quasi plein emploi. Il y eut très peu de grèves dans la décennie 1958-1968. Mais le tableau se modifia au milieu des années 60. Peu à peu et à bas bruit. Pour les années 1965-1967, selon le syndicat de la métallurgie IG-Metall et pour les secteurs où il était présent, 300 000 salariés auraient participé à des actions ressemblant à des grèves, dont des grèves du zèle, sans que ce soit connu [2]. Dans cette situation de plein emploi, des actions même limitées purent être rapidement payantes. La combativité augmenta. Entre 1969 et 1973, on en était à 1 099 jours de grève – un décuplement par rapport à la période antérieure. Ce sont surtout les travailleurs immigrés, arrivés par centaines de milliers et par vagues successives d’Espagne, d’Italie et de Turquie qui se montrèrent combatifs [3]. Ces luttes conduisirent à une hausse nette du salaire réel malgré une inflation croissante [4]. Mais ces augmentations furent en fait arrachées dans le contexte de vagues de grèves sauvages entre 1969 et 1973. Le syndicat IG-Metall obtint des hausses record de salaires dans les années 1970 (15,3 %) et 1974 (11,6 %), lors de négociations collectives [5] qui suivirent ces grèves… qu’il n’avait pas voulues.

Septembre 1969

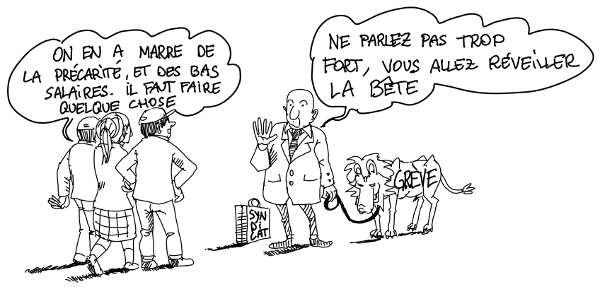

Les syndicats s’accrochaient à leur pratique du partenariat social [6] et s’efforçaient de garder la classe ouvrière sous contrôle. Mais à la fin des années 60, les prix se mirent à grimper, faisant pression sur les salaires réels ; en même temps à partir de 1967 et pour la première fois dans l’histoire de la RFA, on assista à un recul de la production et à un accroissement des licenciements. La tactique des syndicats consistant à annoncer des grèves sans les mener ne marchait plus. La grève s’imposait, mais les syndicats n’y étaient pas prêts. Des travailleurs entrèrent eux-mêmes en action. Alors qu’en 1969 l’industrie sidérurgique connaissait un nouveau boom, les travailleurs de l’usine Hoesch AG de Dortmund saisirent l’occasion et se lancèrent le 2 septembre dans une grève sauvage, illégale, non dirigée par le syndicat. Du 2 au 19 septembre, en plusieurs vagues touchant surtout l’industrie du charbon et de l’acier, mais aussi les activités de traitement des métaux et la fonction publique, 140 000 travailleurs cessèrent le travail. Ils exigeaient des augmentations uniformes de 30 à 70 pfennig [7] sur un salaire horaire de 5 à 7 DM. Les syndicats tentèrent de vite reprendre l’affaire en mains, en reconnaissant après-coup ces grèves et en lançant eux-mêmes quelques appels. Dans la foulée, il y eut des hausses importantes de salaires. Ces grèves étonnèrent même les étudiants radicalisés des années 68… qui néanmoins en restèrent éloignés. Une conséquence pourtant de cette combativité ouvrière retrouvée fut que de nombreux étudiants et jeunes radicalisés se tournèrent vers la classe ouvrière, voire se « prolétarisèrent » en se faisant embaucher en entreprise où certains restèrent et militèrent toute leur vie.

Les années 1972 et 1973

Au début de 1972 éclata une nouvelle vague de grèves spontanées, non agréées par le syndicat. Elle toucha principalement l’industrie du charbon et de l’acier, l’industrie du traitement des métaux et l’industrie automobile. Contrairement à l’année 1969 où les ouvriers professionnels étaient l’élément moteur des mobilisations, c’était au tour de groupes de jeunes migrants d’entrer en scène. Dont des femmes et des ouvriers peu qualifiés, particulièrement combatifs. Entre 1969 et 1973, plus de 80 % de l’ensemble des grévistes furent des grévistes « sauvages ». Soit ils apportaient un soutien aux négociations collectives en cours (comme la corde soutient le pendu !), pour booster les syndicats à cette occasion. Soit ils s’opposaient à des accords salariaux conclus, jugés non satisfaisants. Par exemple en janvier 1973, plus de la moitié des ouvriers métallurgistes, voire les deux tiers d’entre eux sur certains sites, refusèrent l’accord conclu par les syndicats qui prévoyait une hausse de « seulement » 8,3 % des salaires. Ces grèves furent le plus souvent couronnées de succès. Mais il y eut aussi des grèves intempestives invisibles du grand public, pour des conflits internes aux entreprises : hausses de loyer des cités appartenant à l’usine, licenciements de délégués, réductions de primes de fin d’année ou augmentation du stress au travail. Autant de grèves contre la volonté du syndicat. D’autres grèves sauvages furent le fait de minorités au sein de l’entreprise : migrants (pour pouvoir prendre leurs vacances en été et en une seule fois pour rentrer au pays) ou apprentis (pour une hausse de salaire). En revanche, quasiment pas de grèves à caractère politique : une seulement en avril 1972, malgré l’interdiction. Ce fut lors du vote d’une motion de censure contre le chancelier social-démocrate Willy Brandt : beaucoup de travailleurs voulaient empêcher la venue au pouvoir de la CDU (Union chrétienne démocrate). Environ 100 000 travailleurs participèrent à ce mouvement. Le parti social-démocrate SPD refusa, bien sûr, ou fit mine de refuser ce soutien.

De janvier 1972 à juin 1973, 300 000 travailleuses et travailleurs participèrent à des grèves sauvages. C’est lors de celles de la fin 1973 [8] que les syndicats se montrèrent le plus hostiles aux grévistes : par peur panique que le contrôle leur échappe, ils travaillèrentmain dans la main avec les directions patronales pour les combattre. D’autant que dans nombre d’entreprises, des petits groupes de militants syndicalistes combatifs, dont d’extrême gauche, s’étaient formés et gagnaient un crédit qu’ils n’ont pas perdu par la suite.

Du « sauvage » encore, au XXIe siècle : annoncé par la grève de 2004 chez Opel-Bochum

La grève sauvage la plus spectaculaire de ces vingt dernières années a eu lieu chez Opel à Bochum. Elle a été déclenchée en réaction à un vaste plan de suppressions d’emplois. Le trust General Motors (à qui Opel appartenait avant d’être vendu l’an dernier à PSA) avait annoncé en octobre 2004 la suppression de 4 100 postes sur les 9 600 que comptait le site de Bochum. Il y avait dans l’entreprise une tradition d’activité politique d’extrême gauche remontant précisément aux grèves des années 70 dont nous avons parlé plus haut, activité menée principalement par le groupe GoG plus ou moins influencé par des maoïstes (appelé d’abord Groupe de syndicalistes d’opposition [9], puis plus tard Résistance sans frontières [10]), fondé en 1972. Ce qui explique qu’il y ait eu, parmi les délégués d’atelier [11] comme parmi les élus au conseil d’entreprise [12] des voix critiques, différentes mouvances représentées, et souvent des discussions vives et ouvertes aux assemblées générales. Les années précédentes avaient déjà connu des mouvements et des arrêts de travail, le dernier en date en 2000.

Le jeudi 14 octobre, jour de l’annonce de ces licenciements de masse, les délégués d’atelier les plus dynamiques (et pas seulement ceux appartenant au GoG) appelèrent à quitter les ateliers pour aller demander des comptes à la direction. L’appel fut suivi par plus de 80 % des travailleurs qui se postèrent immédiatement aux portes de l’entreprise. Ce fut le point de départ d’une grève de six jours que ni le syndicat ni la majorité des membres du comité d’entreprise n’avaient voulue. Cette grève a donné des sueurs froides aux patrons d’Opel et à quelques autres… Elle eut un grand retentissement et provoqua un immense élan de solidarité dans le milieu populaire de la Ruhr où Opel était un des principaux employeurs.

Pendant ces six jours, ce furent les grévistes eux-mêmes qui organisèrent toutes les activités – dont des discussions ouvertes sur le site de l’usine. Mais la direction du syndicat et la majorité du comité d’entreprise usèrent de leurs ficelles (une belle pelote !) pour reprendre le contrôle de cette grève sauvage : le syndicat organisa en fin de semaine une grande manifestation de « solidarité » où des politiciens sociaux-démocrates et l’Église défilèrent en tête ; le comité d’entreprise fit peur aux grévistes en disant que la poursuite du mouvement était dangereuse pour le site et dommageable pour les négociations en cours ! Le mercredi 20 octobre, la majorité du comité d’entreprise organisa une assemblée générale des travailleurs dans une salle de congrès, hors de l’entreprise, sans possibilité de débattre et où seuls purent prendre la parole ceux qui militaient pour la fin de la grève. La bureaucratie syndicale fit distribuer des bulletins de vote avec une question-embrouille : « Le comité d’entreprise doit-il poursuivre la négociation avec la direction et le travail doit-il être repris ? ». À la suite de ces manœuvres, la majorité du comité d’entreprise obtint 4 600 oui et 1 700 non, ce qui mit fin à la grève, mais ni à la colère de beaucoup, ni au rythme des suppressions de postes qui ne fut que ralenti. À la fin de 2014, l’usine avait fermé. Les militants d’extrême gauche avaient préparé le terrain pour cette grève spontanée et auto-organisée, mais ne s’étaient pas préparés à ce combat soudain et inhabituel. Personne ne proposa d’élire un comité pour diriger la grève et des militants du groupe GoG pensèrent s’être laissé surprendre par les manœuvres : ils n’avaient pas anticipé, entre autres, que l’appareil syndical puisse convoquer une assemblée générale où il aurait fallu se battre pour intervenir.

Mais ce sont des leçons. Ce n’est sûrement pas le dernier chapitre des grandes grèves qui, en Allemagne, ont renversé des barrières dressées par les syndicats et la législation bourgeoise.

Hans GEBHARD

[1] En allemand Betriebsverfassungsgesetz.

[2] Les informations et données statistiques de l’article sont tirées de sources et ouvrages en allemand que nous ne citons pas, à cause de la langue, mais que nous tenons à la disposition des lecteurs.

[3] Des accords de recrutement furent passés avec l’Italie (1955), l’Espagne (1960) et la Turquie (1961). L’immigration turque atteignit son point culminant dans les années 70 ; les travailleurs d’origine turque restent très présents dans de nombreuses entreprises industrielles.

[4] Le taux officiel d’inflation reste inférieur à 2 % en 1967-1969, passe à 3,6 % en 1970, plus de 5 % entre 1971 et 1975, avec un point culminant de 7,1 % en 1973.

[5] Ou négociations salariales, en allemand Tarifrunden.

[6] En allemand Sozialpartnerschaft.

[7] Un centième de l’ancien Deutsche Mark, ou DM.

[8] Auxquelles participèrent 275 000 grévistes, concentrés dans 335 entreprises.

[9] En allemand Gruppe oppositioneller Gewerkschafter.

[10] En allemand Gegenwehr ohne Grenzen.

[11] En allemand Vertrauensleute, ou « hommes de confiance » : ce sont des délégués du syndicat élus dans les ateliers…

[12] En allemand Betriebsrat, que nous traduisons par Conseil d’entreprise.